قضى الروائي كارلوس ليسكانو 13 عاماً من عمره في معتقلات الأوروغواي العسكرية في ثمانينات القرن الماضي، وخلال هذه السنين لم يتوقف قلمه عن الكتابة. كان يقول أنَّ الكتابة في السجن لم يكن لها معنى أبعد من رغبته بالقيام بها. ولكن، مع ذلك لم يكن يشارك ما يكتب، لأنه لا ينتظر تعليقاً هنا ونقاشاً محدوداً هناك. كان يدرك ليسكانو أنَّ من يحتاج لسماع هذه الأفكار المدوية ليس زميله في الزنزانة، بل من يبنيها ويحرسها ويديرها.

يقول كارلوس ليسكانو “كنتُ أستيقظ ليلاً، في ظلمة زنزانتي، كي أدوّن عبارات، وأفكاراً، وكلمات كانت تحضرني وأنا مؤرق”. كان يدونها لذاته، لرغبته العارمة بإخراجها على الورق، لأنها كانت تمتعه وتعينه، بحسب تعبيره. لم يكن يكتب تحت ضغط الحاجة إلى تلقي ردود الفعل الإيجابية أو السلبية أو المشاركات المُفرغة من مضمونها.

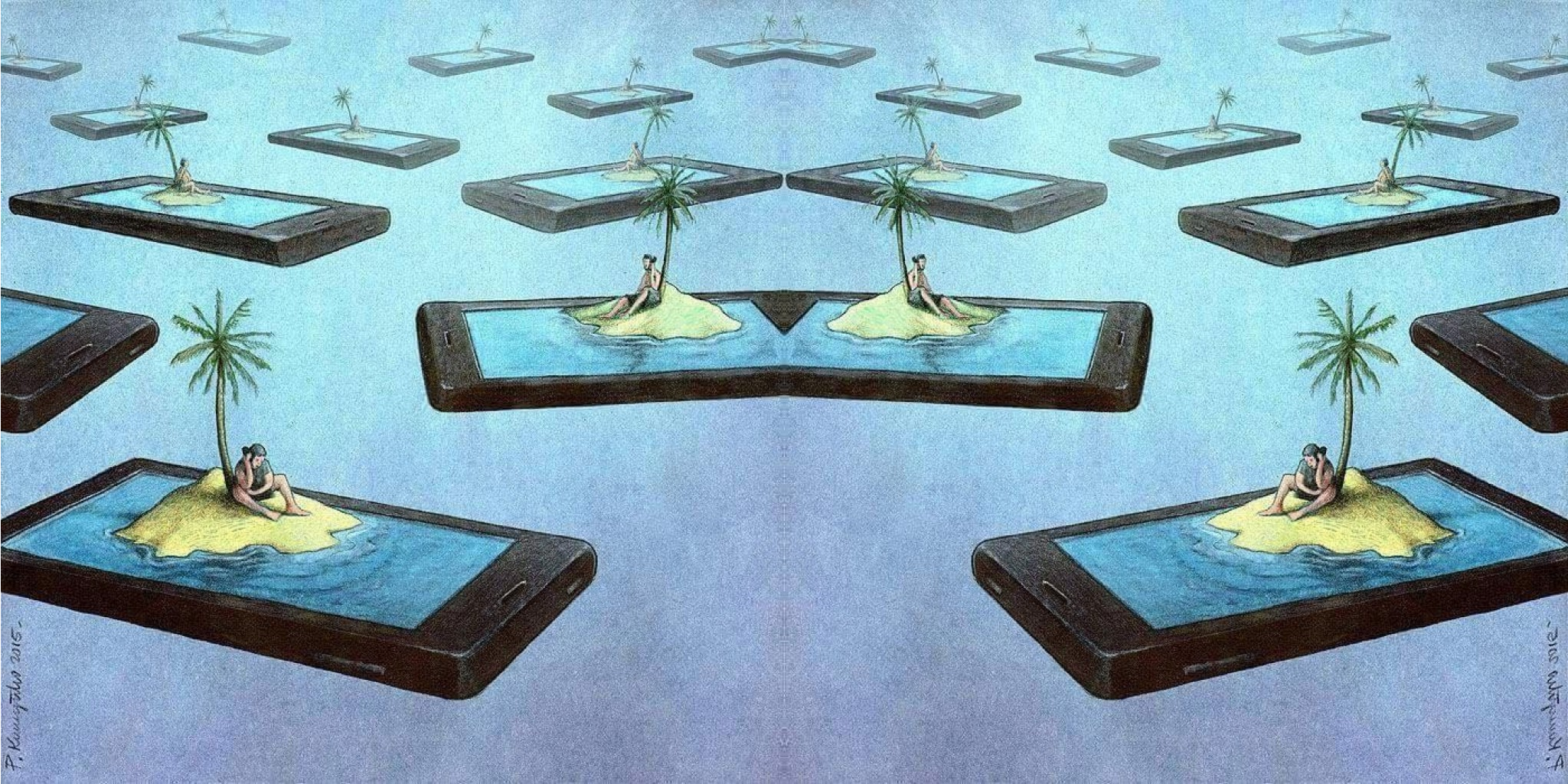

هل يمكننا أن نقول الشيء ذاته اليوم عن المحتوى الذي يسبح في الفضاء الإلكتروني -المصمم خصيصاً لغايات الاستعراض والتداول وإعادة التدوير؟ وما الهدف مما نكتب وننشر من صور في غرف الصدى الرقمية هذه؟ وهل زملاؤنا في زنزانة الإنترنت هم الجمهور المستهدَف؟

واقع مفرط في واقعيته

في ذروة انتشار التلفاز كأداة للترفيه في ثمانينات القرن الماضي، أصدر المفكر الفرنسي جان بودريار كتابه “المصطنع والاصطناع”، الذي جادل فيه أنَّ برامج تلفاز “الواقع” التي تدّعي نقل واقع الأُسر كما هو من الداخل، قد ساهمت فعلياً في تفكك الأسرة ومفاهيمها، فنحن لم نعد نشاهد التلفاز، بل هو من يشاهدنا. لم يعد الإنسان يعيش حياته، بل يتفرج عليها.

قاد هذا النموذج من الصورة المستنسخة عن الواقع إلى ما يسمّيه بودريار “فوق الواقع أو فرط الواقع hyperreality”، وهو بناء مُصطنع يَستبدل الواقع ويحل مكانه. في الواقع المُفرط، تسود المحاكاة simulation مقابل التمثيل representation -الذي يشكّل العمود الفقري للعالم الحقيقي. تتجلى هذه المحاكاة في أنقى صورها داخل مجتمعات السوشال ميديا، فالإشارات “الشخصية” تسبق الواقع وتحلّ مكانه، عبر فلاتر الصور والتعليقات captions المنتقاة بعناية، وغيرها من الآليات التي تحوّل الحياة الخاصة إلى متحفٍ عام.

عندما تصبح حياة الإنسان تحت المجهر -أو أمام الكاميرا- يفقد الإنسان عفويته، مدركاً وجود من يشاهده لحظةً بلحظة، حيث يتحول وعي الإنسان للتصرف وفق المنظور الخارجي له بدلاً من الانعكاس الداخلي المتّزن والعميق. والمقاربة التي طرحها بودريار إزاء التلفاز تنطبق اليوم على مواقع “التواصل الاجتماعي” أكثر من أي حينٍ مضى. فنحن لا نعيش حياتنا هنا، بل نشاهدها بعيون المتابعين.

يدعم علم النفس الحديث هذا التحليل من خلال الدراسات التي تُشير إلى أن إنسان عصر السوشال ميديا ينحى نحو الصورة على حساب الكلمة، متّبعاً مبدأ “أظهِر ولا تُخبِر show, don’t tell” لعرض وبناء الشخصية الافتراضية. وحتى الكلمات التي يحتضنها هذا الواقع الافتراضي، فهي صورية وتدور في فلك التبسيط المفرط والمغالاة في تسطيح الأفكار والادعاءات، وذلك لغايات العرض وتسهيل استهلاك الشخصية المصطنعة وهضمها.

تشبه وسائل التواصل الاجتماعي سلّة مهملات ضخمة للمشاعر والأهواء والرغبات ومجمل الحياة النفسية للفرد. نلقي فيها كل شيء، صغيراً كان أم كبيراً. حيث يسود وهم التواصل هنا، ويتحول إلى بضعة نقاط pixels على شاشة تحدّق فينا يومياً، فنصبح نحن السلعة المثالية في واقع مفرط في واقعيته. وسائل التواصل الاجتماعي تشجّع، بحكم بنيتها، المستخدمين على رقمنة معلوماتهم الشخصية وأفكارهم ومكنوناتهم العاطفية، وتحويل الخاص إلى المجال العام، حتى إن كنت تعتقد أنك تتحكم بإعدادات الخصوصية، فهذا ليس إلا الجزء المرئي من جبل الجليد.

وبالعودة إلى ليسكانو، يبدو أن المشكلة اليوم ما زالت تراوح مكانها، مع اختلاف الأدوات والسياقات التعبيرية. محدودية النقاش هنا هي صلب المعضلة. فعلى الرغم من وعود التكنولوجيا الدائمة بخلق قريةٍ صغيرة من العالم، سكّان هذه القرية (أو الجزيرة) لا يدركون أبعد من حدودها الافتراضية، وكأنها سجن ماديّ وجد تعبيره الأدق داخل أربع زوايا صغيرة ترسم معالم الحياة وانطباعاتنا عنها.

من أنت؟

هل توقفت يوماً لبرهة وتساءلت عن هويتك الحقيقية (بعيداً عمّا ورثته وتلقنته من العائلة والطائفة والمدرسة والدولة)؟ ما هي الدوافع القِيمية التي تحرك فيك المشاعر تجاه قضيةٍ ما؟ هل يمثلك بروفايلك في وسائل التواصل حقاً؟

سؤال الهوية هو سؤال شائك ومتعدد الأوجه يحتاج إلى نقاشات مطوّلة ومكثفة لسبر أغواره، إلا أن الإشكال الأهم في عصر وسائل التواصل الاجتماعي المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي، هو أن هذه الوسائل تُغرق المستخدمين بسيلٍ لا ينتهي من المحتوى الرقمي والصور والآراء عبر خوارزميات عمياء، وهذا الفيض السرمدي يؤدي إلى تناقص المساحة الضرورية للتأمل وبناء الهوية الشخصية. في العالم الرقمي، تتلاشى الفواصل الزمنية، كما عبّر عن ذلك الفيلسوف الألماني الكوري بيونغ شول هان، فلا يعود هناك مجال للتوقف والتأنّي لفهم الذات واستيعاب الآخر. ولكن كيف تتشكل الهويات أساساً؟

بحسب عالِم النفس الألماني إريك إريكسون Erik Erikson فإن الهوية هي بناء ديناميكي طويل الأمد يتشكّل ويتطور ويُعاد بناؤه باستمرار وفق السياقات الاجتماعية المتغيرة والخبرات التي يتعرض لها الشخص.

يخلُص إريكسون إلى فكرة مركزية في آليات تشكيل الهوية، وهي جدلية البناء والهدم والتركيب داخل إطار التناقضات الاجتماعية عوضاً عن الإرضاء اللحظي للرغبات أو الإحباط الناجم عن تأجيلها. على عكس الهوية المتشكّلة ضمن نطاق وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتوسط هذا التواصل شبكة من الأجهزة والتقنيات “الذكية” التي تشجع سلوكاً ما على حساب الآخر، إن كان يخدم الغاية الأساسية للشركات التي تدير الشبكة، وهي مراكمة الأرباح.

في العالم الواقعي، عليكَ أن تبذل مجهوداً لبناء وإظهار هويتك، وهو مجهود يحتكم إلى متغيرات كثيرة بالضرورة. أمّا في وسائل التواصل الاجتماعي فأنت أمام مخطط ثابت مهيئ لملء الفراغات: مكان الاسم، صورة الملف الشخصي، نبذة قصيرة عنك، وما تبقّى من استعراضٍ متشظٍّ وغير مترابط لشريط الحياة من خلال الصور والقصص stories وما شابه ذلك. وهو ما يتطلب مجهوداً من نوعٍ مختلف، حيث توصّلت دراسة فنلندية عام 2016 إلى نتيجة مفادها أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يعانون من القلق الدائم بفعل هاجس “الصدق” في محاولة بناء بروفايل يطابق حياتهم الواقعية. هذه المحاولات المستميتة لرسم صورة افتراضية تعكس حياتك الحقيقية قد تقود إلى اختراع -أو ابتكار- شخصية جديدة مغايرة، ربما لا تعكس من أنت حقاً، ولكنها تعكس من تريد أن تكون.

فيديو قصير وذاكرة طويلة

في واقعٍ يزداد تشويهاً والتواءً كل يوم تحت تهديد المخرَجات “الذكية” لآلات تسعى إلى محاكاة الوعي البشري، يبدو أن الحاجة إلى بناء أدوات عقلانية ونقدية تنفذ إلى قلب الحقيقة وتجابه السرديات الاستعمارية والرجعية، أكثر أهميةً وجدّيةً من أي حقبةٍ مضت. والمشكلة هنا هي أنَّ الآثار الفورية وبعيدة المدى للمحتوى السريع وسهل الابتلاع في وسائل التواصل الاجتماعي على السلوك والوعي تتجاوز الثقافة نحو البيولوجيا والأعصاب؛ إذ تتفق معظم الدراسات الحديثة إزاء خطورة التعرض المتواصل للفيديو القصير والصور المبعثرة التي لا يجمعها تسلسل منطقي على الدماغ وجودة النوم، والجوانب النفسية المتعلقة بالانفعال والتوتّر وفوضى المشاعر.

ففي تحليل بياني meta-analysis أجري بين عامي 2024 و 2025، شمل ما يقارب المئة ألف فرد، توصّل الباحثون إلى وجود علاقة تربط بين الاستهلاك الكثيف لمحتوى الفيديو القصير Short-Form Video، وبين تآكل الذاكرة وتراجع قدرات الانتباه والتركيز. حيث يؤدّي هذا النمط من المحتوى سريع الإيقاع إلى التبلّد Desensitization تجاه المحتوى الأبطأ والأكثر عمقاً الذي يتطلب جهداً للهضم والتفاعل، فلا يعود المنتَج العِلمي والفكري الرصين محفزّاً بشكلٍ كافٍ، وهو ما يعني تفسخ الهيكل المعرفي التقليدي وتضاؤل القدرات الذهنية، وتباعاً تعطيل نمو وتطور القيم المعرفية المتماسكة.

أضف إلى ذلك تداعيات الشكل السريع والخاطف لهذا النوع من المحتوى على المعالجة العاطفية لدى الإنسان، حيث تُفعّل الفيديوهات القصيرة المتتابعة مناطق الاستثارة العاطفية في الدماغ بصورة لحظية مكثفة تستنزفها وترهقها، وتثبّط في المقابل المناطق المسؤولة عن التفكير النقدي والتركيز والانضباط الذاتي.

هذا السلوك القهري المعروف باسم التمرير الدوباميني dopamine-scrolling يعمل من خلال استغلال ميكانيزمات نفسية قائمة على الإدمان والتعلّق المَرَضي، وهو ليس بريئاً ولا وليد الصدفة، حيث تقوم الشركات التكنولوجية بتصميم منتجاتها متعمدةً لهذا الغرض بالتحديد. ففي تصريح لشون باركر Sean Parker عام 2017، أحد الرؤساء التنفيذيين السابقين لشركة فيسبوك (قبل أن تتحول إلى ميتا Meta لاحقاً)، قال فيه أنَّ قرارات تصميم الميزات الخاصة بتطبيق فيسبوك كانت قائمة بالكامل على استثمار نقاط الضعف الكامنة في سيكولوجيا الإنسان لتعزيز السلوكيات التعلّقية، كدوائر الإشباع الفوري والحرمان، وبالتالي مضاعفة الوقت الذي يصرفه الفرد على هذه التطبيقات، والنتيجة المزيد من الإعلانات والبيانات الشخصية، والمزيد من الأرباح.

فن اللاتواصل: كيف تربح معركة الوحدة

قبل عدة سنوات أثناء الدراسة الجامعية، أذكر يوماً عندما سألتُ أحد الزملاء، بعد أن لاحظتُ انزعاجه الواضح على غير العادة، ما السبب، قال لي: “أصبح لديَّ ألف صديق على الفيسبوك، وما زلت أشعر بأنني وحيد”! عَلِقَ هذا الجواب الغريب معي حتى اليوم، وها نحن نستحضره هنا كمدخلٍ لفهم العلاقات الاجتماعية في الفضاء الافتراضي.

يميّز علماء الاجتماع عادةً بين نوعين من رأس المال الاجتماعي الذي يتوسّط العلاقات الاجتماعية، وهو ينقسم إلى: رأسمال العلاقات الوثيقة (الترابطية Bonding)، ورأسمال العلاقات العابرة (الجسرية Bridging). يرتكز مفهوم رأس المال الاجتماعي على مجموع العائدات العاطفية والمعرفية والمادية التي يتحصّل عليها الفرد من خلال بناء الروابط الاجتماعية. فالعلاقات الترابطية تقدّم الحصّة الأكبر من ذلك الدعم العاطفي أو المعرفي، على عكس العلاقات الجسرية التي لا توفّر ذلك المستوى من الانسجام وتبادل المصادر بين الأفراد.

تقول بعض الأبحاث التي تدرس رأس المال الاجتماعي في وسائل التواصل، أنه “قد تساعدك وسائل التواصل الاجتماعي على زيادة كمية علاقاتك، ولكن ليس بالضرورة جودتها”، على حد تعبير عالِم النفس سياران ماهون في كتابه “سيكولوجية وسائل التواصل الاجتماعي”. حيث تهيمن العلاقات الجسرية التي توفّرها التقنيات الحديثة للصداقة والمحادثة على مجمل صنوف الترابط الاجتماعي، وهي علاقات عبثية لكثرتها وعشوائيتها وخوائها في المضمون، إذ تتطلّب مساعٍ متنامية للإبقاء عليها تستنزف الفرد معها وترهقه، مما يحوّل الحياة نفسها إلى “حياة دائمة الاتّصال onlife” -كما يعبّر عن ذلك فيلسوف عصر المعلومات الإيطالي لوتشيانو فلوريدي، فهي حياة يتشابك فيها الأونلاين والأوفلاين ليصبحا نمطاً موحّداً يتغذى على وقت الفرد ووعيه وقدرته على التأنّي والتفكير.

يَذكر ماهون إحدى الدراسات التي تُشير إلى وجود إمكانية للحفاظ على جانب من العلاقات الوثيقة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي (تطبيقاتٍ محددة دون غيرها، لسببٍ ما)، ولكن يبقى الشكل العام الذي يهيمن على صداقات الواقع الافتراضي عابراً بالضرورة، يلامس سطح التواصل دائماً. إلا أن السؤال الأهم هنا هو، هل هنالك سقف لعدد العلاقات التي يمكن بناؤها ضمن هذه المنظومة الافتراضية؟

في عام 1992 قام عالِم الأنثروبولوجيا البريطاني روبين دنبار بنشر ورقة علمية كان لها أثر كبير على الدراسات اللاحقة، تناول فيها العلاقة بين حجم الدماغ (وتحديداً القشرة المخيّة الحديثة Neocortex) لدى الرئيسيات، وبين حجم مجموعاتها الاجتماعية. فقد توصّل إلى نتيجة مفادها أن هذه العلاقة تبدو طردية، بحيث تتسع المجموعة الاجتماعية بازدياد حجم القشرة الدماغية. وأسقط هذه النتائج فيما بعد على الإنسان، ليتبيّن له أن الحد الأعلى للمجموعات البشرية المتماسكة هو 150 فرد (قياساً إلى حجم دماغنا)، وثمة “مجموعة تعاطف” مكوّنة من 15 فرداً، بالإضافة إلى “مجموعة دعم” قوامها خمسة أفراد، تقعان ضمن التصنيف الأكبر. بات يُعرف هذا الرقم لاحقاً باسم “رقم دنبار Dunbar Number”؛ وعلى الرغم من أنه ليس قانوناً ثابتاً، إلا أنه يضيء جانباً مهماً من البنى الاجتماعية وتعقيداتها.

أعاد دنبار نبش ذلك البحث في عام 2016 ووضعه في سياق استكشاف وسائل التواصل الاجتماعي. وتبيّن له مجدداً أن معظم الشبكات الاجتماعية للمشاركين في الدراسة تتمحور حول الرقم 150، مع وجود مجموعتين للتعاطف والدعم بنفس الحدود السابقة؛ واللافت هنا أن هذه الأرقام لم تتأثر كثيراً بعدد الصداقات التي يمتلكها المشاركون على تطبيقات السوشال ميديا. “فعلى الرغم من حقيقة أن وسائل التواصل الاجتماعي تجعل التواصل مع الكثير من الأشخاص أسهل، إلا أن هذا لا يعني أنه يمكننا بالتالي الحصول على االمزيد من الدعم العاطفي؛ إذ لا يزال التواصل العميق مع الناس يستغرق وقتاً”.

ناهيك عن بروز عدد من الظواهر الاجتماعية، مذ أطلَّت علينا تلك الشاشة المستطيلة التي لا تغادر أيدينا، والتي تفاقم العُزلة والوحدة وتفتت الروابط الأُسرية والحميمية؛ منها مثلاً ظاهرة “phubbing” -أي التجاهل بسبب الهاتف phone snubbing، وهي تعني أن تتجاهل الشخص الذي يُحادثك وجهاً لوجه بفعل انشغالك بالهاتف الذكي، وهو ما يثخن الشعور بالاستبعاد والإهمال، ويصب بالتالي في مسارٍ تصاعدي نحو مزيد من إدمان الهواتف وتطبيقاتها. أو ظاهرة “تعفّن الدماغ brain rot”، وهي تُشير إلى ضعف الذهن والتدهور المعرفي الناجم عن الاستهلاك الزائد للمحتوى السريع رديء الجودة، الذي يؤدّي إلى وهن الذاكرة وتقلص القدرة على التركيز والخدر الحسّي.

إذ يبدو أنه مع كل الوعود التي صدّعت بها شركات وادي السيليكون رؤوسنا حول المجتمعات الكونية المتقاربة التي ستخلقها التكنولوجيا الحديثة، كل ما قامت به هو صناعة وهم التواصل وتحويل الإنسان إلى زومبي مسكون بشتّى صنوف الاضطراب النفسي، وتعويض الخوف الدائم من التواصل المباشر بالانسحاب إلى قواقع فردية مظلمة.

عالَمٌ بلا تواصل

هل تساءلت كيف سيكون شكل العالَم بلا وسائل التواصل الاجتماعي؟ ماذا لو قام البشر بشطب جميع حساباتهم غداً وانتهى زمن التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتوسط علاقاتنا البشرية؟

كان هذا هو السؤال الجوهري الذي ناقشه عالِم الحاسوب والكاتب الأمريكي جارون لانييه في كتابه “عشرة حجج لشطب حساباتك في وسائل التواصل الاجتماعي الآن Ten Arguments For Deleting Your Social Media Accounts Right Now”؛ حيث يعتقد لانييه، بحكم خبرته الطويلة في مجال البرمجة والإنترنت إلى جانب اطّلاعه على الفلسفة، أنَّ الضرر الذي تُحدثه تلك التطبيقات أكبر من فوائدها بكثير.

يعدّ لانييه الشركات التي تعمل على تطوير هذه الوسائل التقنية أنها “إمبراطوريات تعديل السلوك البشري”، إذ تقوم الشركات بتصميم خوارزميات بالغة التعقيد وبرمجة تطبيقات تفاعلية قائمة عليها، والتي يؤول استعمالها تدريجياً إلى تعديل سلوك المستخدمين بصورة لا تفيد الفرد، بل تصب في مصلحة الشركة. تقوم حجج لانييه على النقاط التالية:

- وسائل التواصل الاجتماعي تُفقدك الإرادة الحرة والقدرة على الاختيار، كونها تخلق حالةً من الإدمان الحقيقي لدى المستخدمين، وبالتالي تتضاءل سعة الذات في اتّخاذ القرارات المستقلة.

- وسائل التواصل الاجتماعي تُحوّلك إلى شخصٍ “سيء”، بسبب طبيعتها القائمة على تعزيز السلوك السلبي والعدائي وتضخيم الصراعات الفرعية والثانوية.

- وسائل التواصل الاجتماعي تقضي على “الحقيقة”، إذ تعمل برمجيات الذكاء الاصطناعي التي تغذّيها على انتقاء الأخبار والمحتوى الأكثر رواجاً وإظهاره، بغض النظر عن مصداقيته أو صحته العلمية والمنطقية.

- وسائل التواصل الاجتماعي تدمّر قدرتك على التعاطف، فهي تخلق فقاعات فلترة filter bubbles للمعلومات والأحداث، والتي تحبس الأفراد في دوامة من القناعات الذاتية المغلقة وترفض الآخر.

- وسائل التواصل الاجتماعي تجعل كل ما يُقال من خلالها بلا معنى، حيث تُتنزع الأفكار من سياقها الموضوعي وتفقد إطار التواصل الإنساني غير اللفظي، وذلك بفعل تصميمها وخاصيّاتها.

تدور بقية الحجج التي يقدمها لانييه في كتابه حول هذه الأفكار الأساسية تقريباً. وعلى الرغم من تراود بعض التحليلات الضحلة التي ينقصها العمق السياسي والنظري، إلا أن الكتاب يشكّل مدخلاً مهماً لفهم آليات تعديل السلوك وسرقة مبالاة الشخص وإدراكه لذاته المستغَلّة ودوره في التغيير، وبالتالي المساهمة الجادّة في محاولة الانفكاك من براثن عبودية الخورازميات تلك، وكسر هيمنة السحر الذي يكبّلنا داخل قطعة الزجاج الملوّن في جيبك، تلك القطعة التي تغوص فينا ونقدّم أنفسنا لها مجاناً.

وبالعودة من جديد إلى كارلوس ليسكانو وسؤال المعنى وراء إنتاج المحتوى (سواءً على الورق أو على الشاشات)؛ هل يتجاوز كل هذا الضجيج الذي يملاً صفحات العالَم الافتراضي حدوده الرقمية الضيقة؟ أم أنَّ الآراء والنقاشات والصور والمجموعات وجُل ما فيها يذوب في خوارزميات الذكاء الاصطناعي، التي تقوم بإعادة إنتاج المحتوى ذاته داخل جدرانٍ صامتة لا حول لها ولا قوة؟ كيف يقوم اقتصاد رأس المال بإدارة عجلة التكنولوجيا الهائلة تلك لإبقائنا ملتصقين فيها؟ وكيف يمكننا استعادة الإنسان وزرعه في الأرض وقضاياها، التي منه وإليه تعود؟ أو كما عبّر عن ذلك غسان كنفاني، “فالإنسان في نهاية الأمر قضية”.